トピックス

8月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

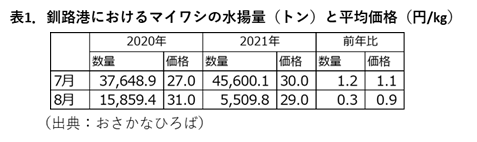

〇道東まき網: 8月は3日まで操業したあと船団が一旦南下したため27日まで操業がなかった。8月上旬は高水温の影響で魚群が北方四島水域に北上したため、1日300トン前後の水揚げにとどまった。27日以降は親潮系水の張り出しとともに魚群が南下し、操業隻数も増加して、1日1000〜2000トン前後を水揚げした。しかし魚群はまとまっておらず、平均の1網当たり水揚量は133.5トンであった。漁場は釧路〜花咲沖に形成され、下旬には十勝沖にも形成された。漁獲物は体長16〜17cm主体で、18〜20cm以上の混じりは少なかった。8月の釧路港への水揚量は7月及び前年を下回り、価格も7月及び前年を下回った(表1)。

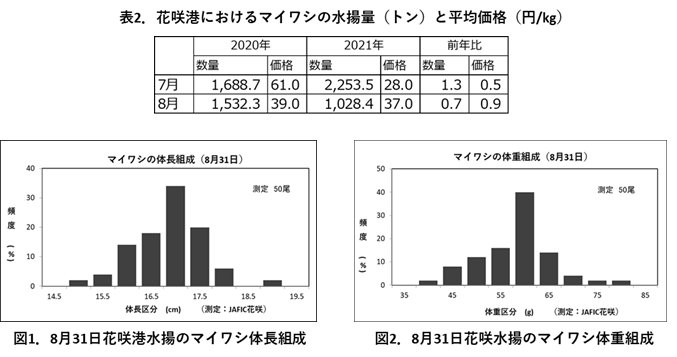

〇道東沖棒受網: 道東沖棒受網による花咲港への水揚量は7月及び前年を下回った(表2)。1日当たり水揚量は8月上旬には20〜60トンで、中旬には100トンに増加したが、下旬には20〜50トンに減少した。サイズは体長16.5〜17.5cm、体重60g主体(2〜3歳魚)であった(図1、2)。体重80g前後の混じりは5〜10%であり、90g以上の混じりは少なかった。

2. 日本海側のマイワシについて

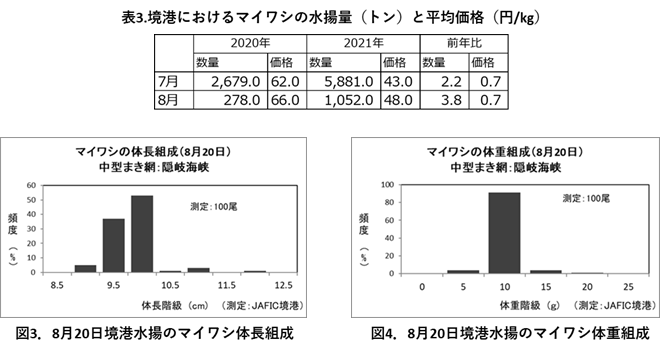

〇境港: 8月の水揚量は7月及び、前年を上回った(表3)。漁獲物の主体は体長10cm、体重10gにモードを持つ0歳魚であった(図3、4)。0歳魚の水揚は7月下旬に始まり、8月も継続しており、体長10cmのサイズは加工原料や養殖餌向けに出荷されている。

3. 日本海および東シナ海側のマサバについて

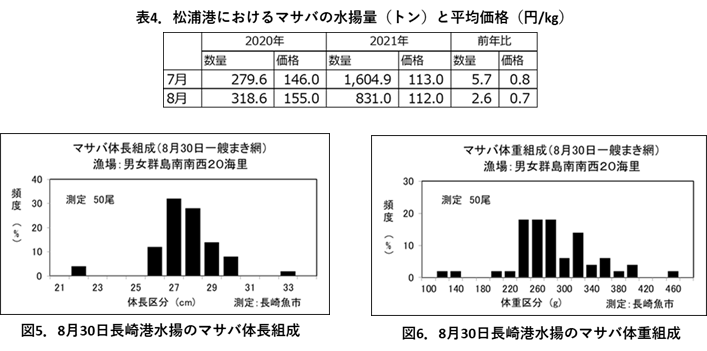

〇松浦港: 8月は九州西沖海域主体に操業が行われ、水揚量は7月を下回ったものの、前年を上回った(表4)。松浦港のマサバ水揚量は7、8月とも前年を上回っており、比較的好調な漁況が続いている。1隻当たり漁獲量も過去5年平均を上回っており、秋以降も好調な水揚げが期待される。遠洋旋網による長崎港水揚分は、体長(尾叉長)27〜28cm前後、体重240〜280g前後の0〜1歳魚が主体であった(図5、6)。

4. 日本海および東シナ海側のマアジについて

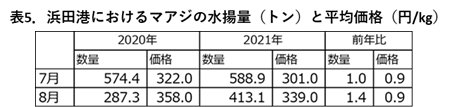

〇浜田港: 8月の水揚量は7月を下回ったものの、前年を上回った(表5)。漁場は7月に引き続き浜田〜山口県沖で、中小型まき網による水揚げが主体であった。漁獲物は、体長18〜19cm前後、体重80g前後の1歳魚で、鮮魚向けの出荷が続き、価格は7月を上回った。

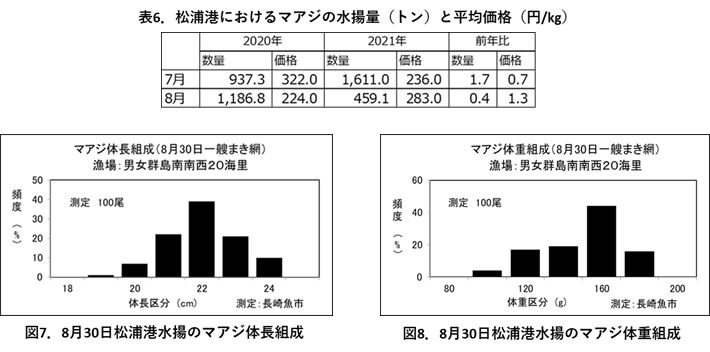

〇松浦港: 遠洋旋網主体の水揚げがあったが、8月の水揚量は7月及び前年を下回った(表6)。漁場は主に九州西沖海域であった。遠洋旋網による長崎港水揚分は体長22cm主体、体重160g主体の1歳魚で(図7、8)、これまであまり水揚げされなかった1歳魚が多くなったことが特徴であった。また、7月に続き、長崎港の水揚物は浜田港の水揚物よりも大型であり、漁場が異なっていると考えられる。

5. まとめ

8月の太平洋側のマイワシは、道東海域のまき網と棒受網による水揚量が主体で、北部まき網や石巻定置網による水揚量はごくわずかであった。8月の道東海域の海況は、上旬は7月からの高水温が続いたが、中旬は台風や低気圧の通過により、海面水温が低下し、下旬以降は親潮系の冷水により沿岸から沖合まで水温が低下するなど変化が激しかった。これが、道東海域と北方四島水域の間での魚群の北上、南下や道東海域における分布の粗密に影響を及ぼし、まき網や棒受網の漁況の変化をもたらしたと考えられる。

日本海側のマイワシについては、隠岐海峡周辺での0歳魚対象の操業が続いた。前年に引き続き、この海域が未成魚の良好な生育場になっていることが考えられる。山陰まき網では隠岐海峡周辺で操業する中型まき網によるマイワシの水揚げが続いている。10月までは好漁であった前年並みか、それを上回る水揚量が期待される。

東シナ海のマサバについては、九州西沖海域を中心に9月以降も0〜1歳魚主体の漁獲が続くと考えられる。2020年級群の資源量は2019年級群を上回ると予測されており、冬の1歳魚の好漁に期待したい。

マアジについては、日本海側ではマアジは浜田〜山口県沖を中心に大型と中型まき網により、鮮魚として出荷される「カボ」銘柄(尾叉長18〜19cm前後)主体の漁獲が続いている。東シナ海では九州西沖海域主体の操業であるが、これまで水揚げされなかった1歳魚が多くなっている。9月以降は体長22〜25cm(1歳魚)主体に20cm以下(0歳魚)や25〜27cm(2歳魚)のサイズも混じると考えられる。