僩僺僢僋僗

1乣4寧偺嬤奀僇僣僆娖掁傝嫏応偵偮偄偰

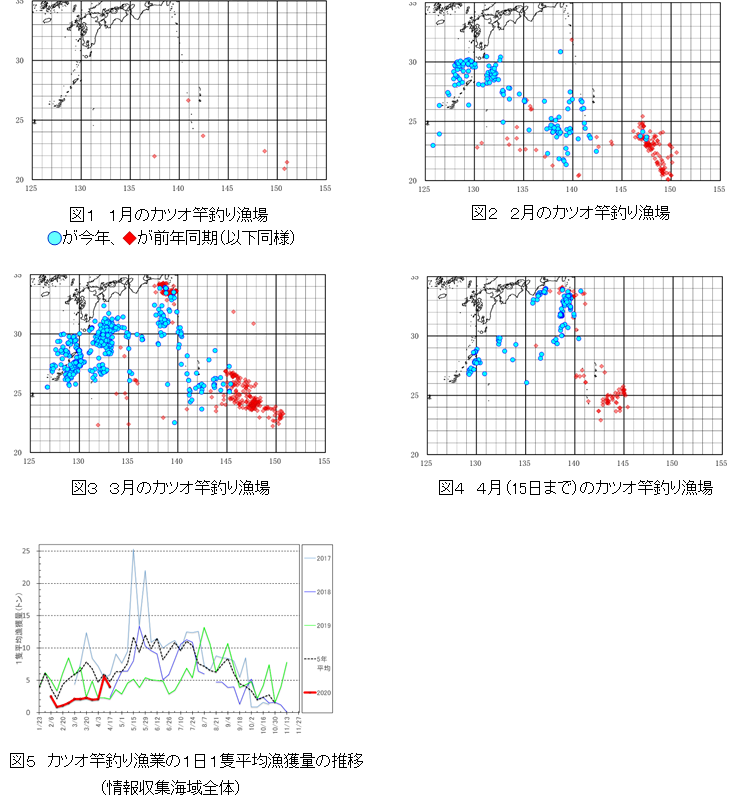

丂嬤奀僇僣僆娖掁傝偺嫏婜彉斦乮侾乣俁寧乯偺嫏応偼丄嬤擭偼彫妢尨彅搰偐傜埳摛彅搰偵宍惉偝傟偰偒偨丅

偙偺嫏応偼丄抧媴壏抔壔偺塭嬁傪庴偗偰偐丄嬤擭偼杒忋偑擭乆憗偔側傞孹岦偵偁偭偨偑丄杮擭偺侾寧偼憖嬈偑側偐偭偨乮恾侾乯丅

丂俀寧偼椺擭丄彫妢尨彅搰偺撿搶壂偵庡嫏応偑宍惉偝傟傞偑丄杮擭偼偙偺奀堟偱傎偲傫偳憖嬈偑側偔丄

墏旤乣嶧撿奀堟偑庡嫏応偲側偭偨乮恾俀乯丅傑偨丄嫏妉偼嬌傔偰掅挷偩偭偨丅

彫妢尨彅搰廃曈偱偼撿惣壂偵嫏応偑宍惉偝傟偨傕偺偺丄嫏妉偼墏旤乣嶧撿奀堟傛傝峏偵掅挷偱偁偭偨丅

俀寧偺慡奀堟偺1擔侾惽摉傝暯嬒嫏妉検偼丄1.6妮偱慜擭乮5.9妮乯傪戝偒偔壓夞偭偨丅

側偍丄慜擭偺庡嫏応偼彫妢尨彅搰壂偱偁傞偑丄墏旤乣嶧撿奀堟偵偍偄偰傕丄恾俀偵偼嫏応偑僾儘僢僩偝傟偰偄側偄傕偺偺丄憖嬈偑峴傢傟偨丅

丂俁寧偺庡嫏応偼丄壂撽丄墏旤丄嶧撿丄嬨廈撿搶娸偲側傝丄埳摛彅搰晅嬤偱傕嫏応偑宍惉偝傟偨乮恾俁乯丅

嫏妉偼俀寧傛傝傗傗忋夞偭偨傕偺偺埶慠偲偟偰嬌傔偰掅挷偱偁傝丄慡懱偺1擔侾惽摉傝暯嬒嫏妉検偼丄2.1妮偱慜擭(4.2妮)傪壓夞偭偨丅

傑偨丄椺擭俁寧偵嫏妉偝傟傞價儞僫僈偼傎偲傫偳嫏妉偝傟側偐偭偨丅

丂係寧慜敿偺庡嫏応偼丄埳摛彅搰晅嬤偲側偭偨乮恾係乯丅埳摛彅搰杒晹偱偼價儞僫僈庡懱偲側傝丄嫏妉偼傛偆傗偔忋岦偄偰丄

價儞僫僈丒僇僣僆傪娷傓慡懱偺1擔侾惽摉傝暯嬒嫏妉検偼4.6妮偲側傝丄慜擭乮2.3妮乯傪忋夞偭偨丅

傑偨丄孎栰撳増娸偱偼崱擭傕嫏応偑宍惉偝傟丄價儞僫僈庡懱偲側偭偨丅

孎栰撳増娸偱偼丄慜擭4寧拞弡乣6寧壓弡偵僇僣僆丒價儞僫僈嫏応偑宍惉偝傟丄偙傟偼暯惉2擭埲棃丄29擭傇傝偲側傞捒偟偄帠徾偱偁偭偨偑丄

杮擭傕摨奀堟偵嫏応偑宍惉偝傟丄俀擭楢懕偲側偭偨丅

丂徍榓係俈擭埲崀偺JAFIC偺奀嫷恾偲嫏応僾儘僢僩恾傪専摙偟偨寢壥丄4乣俇寧偵崟挭棳楬偑A宆偺戝幹峴偱丄

墦廈撳偐傜孎栰撳偵偐偗偰崟挭斀棳偑偁傝丄偐偮偦偺昞柺悈壏乮埲壓摨條乯偑19亷埲忋偺擭偑丄崱擭傪擖傟偰俉擭偁偭偨丅

偙偺俉擭偲傕孎栰撳増娸偵僇僣僆娖掁傝嫏応偑宍惉偝傟偰偄傞丅

側偍丄忋婰偺忦審埲奜偱僇僣僆娖掁傝嫏応偑宍惉偝傟偨擭偑俁擭偁傝丄偙偺俁擭偼丄嘆崟挭杮棳偑挭枽偵愙娸偟丄

孎栰撳偵21亷偺崟挭斀棳丄嘇崟挭棳楬偑C宆偺幹峴偱孎栰撳偵20亷偺崟挭斀棳丄嘊崟挭杮棳偑孎栰撳偵愙娸乮20亷乯丄偺3僷僞乕儞偱偁傝丄

偄偢傟傕19亷埲忋偺崟挭斀棳傕偟偔偼崟挭杮棳偑孎栰撳偵愙娸偟偰偍傝丄偙傟傜偺忦審偺擭偼丄孎栰撳増娸偵僇僣僆娖掁傝嫏応偑宍惉偝傟堈偄偲尵偊偦偆偩丅